ファイナンシャルプランナー(FP)の資格取得を目指す20代〜30代の皆さんの中には、「せっかく資格を取っても、将来AIに仕事を奪われてしまうのでは?」「FPは取る意味がない」と感じている方もいるのではないでしょうか。

近年のAI(人工知能)の急速な進化によって様々な職業が影響を受ける中で、FPの仕事も例外ではないかもしれない…そう考えると心配になりますよね。

そこで本記事では、AI技術の発展がFPの仕事にどのような影響を与えているのか、そして「FPの仕事は本当にAIで不要になるのか」について解説していきます。

最後まで読んでいただければ、FP資格を取得することが将来に向けて無駄にならないどころか、むしろ有意義である理由が見えてくるはずです。

近年のFPの仕事の変化

まず、近年のAI技術の進化とそれに伴うFP業務の変化について見ていきましょう。AIは大量のデータを高速かつ正確に処理し、分析や予測を行うことを得意としています。そのため、金融を含む多くの業界で業務の一部が自動化され始めています。

例えば、これまで対面で行うのが一般的だった保険の契約相談は、ネット型保険の普及によってオンラインで完結するケースが増えました。また、資産運用の分野ではAIを活用した「ロボアドバイザー(ロボアド)」が登場し、簡単な質問に答えるだけで自動的にポートフォリオ(資産配分)を提案してくれるサービスも現れています。

※ロボアドは、WealthNavi(ウェルスナビ)や楽ラップなどが有名です。

その他、家計管理についても同様で、従来はFPに相談していたような家計の見直しや支出計画も、AI搭載の家計簿アプリが登場したことで手軽に分析・改善提案を受けられるようになりつつあります。

生成AIで家計診断

ちなみにChatGPTなどの対話型AIでは、適切な指示(プロンプト)を入力するだけで、簡単な家計見直しもできます。実際にChatGPTに以下のような指示を入力してみました。

あなたはプロのファイナンシャルプランナーです。

以下の通り家計状況を共有しますので、分析したうえで目標を達成するための改善計画を考えて下さい。合わせて、今すぐに実践できる節約術も教えてください。

■達成したい目標

5年以内に予算5,000万円のマイホームを建てたい。ただし、全額キャッシュは用意できないので住宅ローンを使用します。

■家族構成

夫(30歳 会社員)、妻(28歳 専業主婦)、長女(3歳)の3人暮らし

■収入

月50万円(額面)

■支出

家賃10万円、光熱水費2万円、食費5万円、通信費2万円、保険料1万円、娯楽費2万円

■保有資産

預金500万円

このようにAI技術の発展により、FPの仕事の一部は確かに従来とは異なる形に変化し始めています。

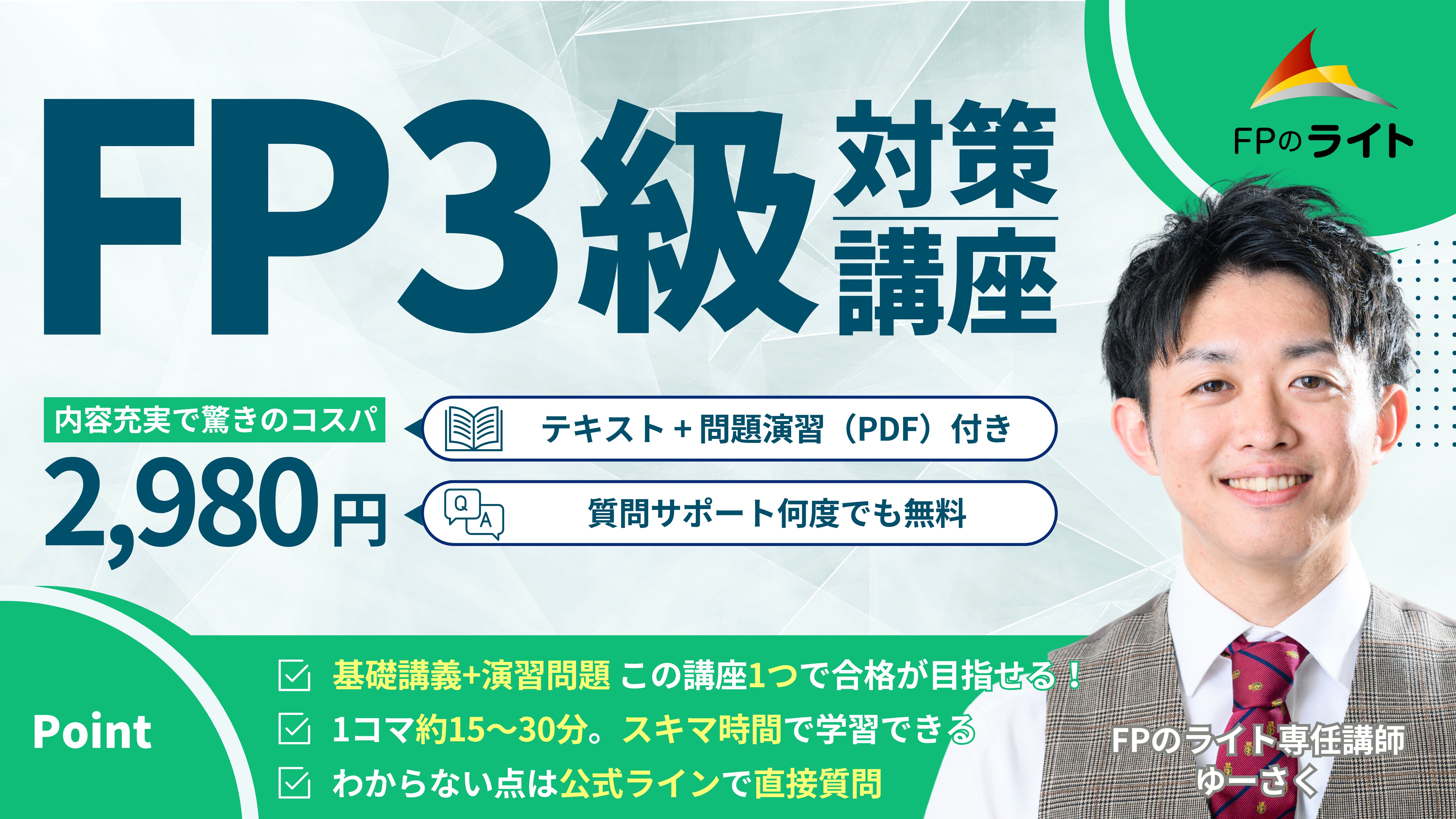

なお、FPのライトでは短期間でFP3級を取得できるコンテンツをご用意しております。3級資格があることでお金に関する知識を幅広く身に着けることができます。AIが事実と異なる情報を提供(ハルシネーション)しても正しいかどうかを判断するにはFPの知識が必要です。

金融教育の義務化

また、AIの進化以外の理由でFPの仕事が無くなる要因もあります。それが、金融教育の義務化です。2022年4月より高校の家庭科の授業で金融教育が義務化され、これまで金融知識は自己学習によって身につけていた時代から学校で学ぶ時代にシフトし、金融リテラシーの向上が期待されます。

これは、少子高齢化による年金財政の圧迫や物価高騰への対策の1つとして有効で、私自身も金融教育が学校で導入された点については大いに賛成ですし、喜ばしいことだと思っています。

しかし一方で、金融教育を扱うFPが存在するのも事実であり、金融リテラシーの向上はFPの活躍の場が少なくなることを意味します。

SNSの普及

その他、今やSNSは私たちの生活に必要不可欠になりました。特に、YouTubeやInstagramなどの動画媒体では、数多くの人が暮らしに役立つ情報を発信しています。わざわざFPに相談せずとも、簡単に情報を収集できるのが現代社会なのです。

このような理由から、FPの活躍の場が少なくなりつつあるのは間違いありません。しかし、本当にFPの仕事は無くなったり、完全にAIに代替されてしまうのでしょうか?

(ちなみに私もXを中心に発信しています。ぜひフォローお願いします。

X(旧Twitter)

Tweets by yusaku_fpAIではできないFPの価値

結論、完全に代替されるわけではありません。進化するAIでもできないことがあります。それは、顧客との信頼関係の構築です。FP相談の現場においては、顧客とFPとの対話が必要になります。

私も日頃の業務やFP協会の活動などで相談業務を行う際は、対面またはオンラインで顧客とコミュニケーションを交わし、そのうえで顧客に関する情報をお預かりしています。

一方のAIが得意とするのはデータ処理やパターンの認識です。そのため、完全に取って代わられるのではなく、FPが直接顧客との信頼関係を構築し、収集したデータを必要に応じてAIを使用して提案資料にまとめるというのがあるべき姿になります。

とはいえ、AIの進化のスピードは著しく、先ほどのデモ動画のように従来までFPが行っていた家計相談もAIによって瞬時に実現できる時代です。そのうち、ユーザーに適した保険商品や金融商品などを提案する未来も訪れると感じています。

次に、今後FPに求められる能力について私の考えを述べさせていただきます。

FPとして活躍するために求められるスキル・能力

AIやSNSなどの普及によって活躍の場が限られつつあるFPですが、FPとして活躍するために身につけておくべきスキルがあると考えます。

傾聴力

まずは傾聴力です。これは先ほど述べた「顧客との信頼関係の構築」に大きく関係します。FP業務は、はじめに顧客と信頼関係を構築したうえで、個人情報や目標などの情報をお預かりし、それを踏まえて方針や対策を提案し、そして定期的に改善を図っていくPDCAサイクルを回すのが基本です。

中には、「とりあえずFPに聞けばすぐに問題や悩みを解決してくれる」と思っている方もいらっしゃいます。もちろん、ある程度の問題や悩みをその場で答えられることもありますが、基本的に事前に信頼関係が無いと潜在的な悩みを解消できないこともありますし、場合によっては顧客とFPとの認識のズレによるトラブルにもつながりかねません。

そのため、まずは信頼関係を築き、顧客の課題を浮き彫りにするために必要な傾聴力を十分に備えているFPは価値として高いと感じています。

FP以外の資格取得

次に、FP以外の資格を取得する方法です。FPは扱う知識の幅が広い分、様々な資格との相性が良いです。FPとして活躍の場を広げるかたはFP資格以外にも、以下のような資格をお持ちです。

・税理士

・社会保険労務士

・司法書士

・宅地建物取引士

など

これらはいわゆる士業と呼ばれる資格で、FPには無い独占業務を行える点に強みがあります。AIが台頭しているとはいえ、特定の資格が無いとできない業務が存在する以上、これらの資格をお持ちの方は活躍し続けると思います。

なお、士業以外で住宅ローンアドバイザーや相続診断士、DCプランナーという資格もあり、これらはFP資格と相性が良いです。しかし、いずれも独占業務を扱えないため、中長期的にAIに代替されるのではないかと危惧しています…。

AIへのアレルギーフリー(=AIに関心を持つこと)

最後に、AIに関心を持つことです。これはスキルとは言えないかもしれませんが、AIに関心を持ち、積極的に触れることは重要な意味を持つと感じています。私はこれをアレルギーフリーという言葉で表現をするのですが、冒頭でもお伝えしたように、今やロボアドや生成AIでポートフォリオの組成や家計診断ができる時代です。それだけでなく提案書などのスライド資料や議事録なども今や瞬時に作成してくれます。

AIがFPの現場に浸透しているからといって、AIを避ける・触らないといった、言わばAIにアレルギーを持つというのは、今後のFPの活動において大きな支障をきたす恐れがあります。

なお、生成AIに関する記事をいくつか執筆していますので、ぜひお読みいただけると幸いです。

※公務員のかた向けではありますが、FPのかたにもお読みいただけます。

まとめ

近年のAI技術の進化により、ファイナンシャルプランナー(FP)の業務も変化しています。家計診断や資産運用の分野では、AIを活用したサービスが登場し、従来の対面相談がオンライン化されるケースが増えています。また、2022年4月から高校での金融教育が義務化され、国民の金融リテラシー向上が期待されています。さらに、SNSの普及により、個人が簡単に金融情報を入手できるようになりました。

しかし、FPの役割が完全にAIに取って代わられるわけではありません。顧客との信頼関係の構築や、個別のニーズに応じた提案など、人間ならではの価値が求められます。今後、FPとして活躍するためには、傾聴力の向上、関連資格の取得、AI技術への理解と活用が重要となります。

の仕事が無くなる?AIへの代替と将来性.jpg)