公務員と聞くと職務専念義務があるため副業や兼業が禁止されているイメージが強いです。実際その認識は正しく、国家公務員法や地方公務員法によって原則として副業が禁止されています。

ところが、ここ最近は公務員の副業・兼業禁止の流れが変わりつつあります。2017年4月に兵庫県神戸市が全国で初めて副業に関する基準を定め、以降各自治体でも副業解禁に向けて動きを見せています。

このように昨今は公務員の副業解禁の流れが来ていますが、どのような背景から許可基準が変わりつつあるのでしょうか。この記事では、公務員の副業や兼業禁止の時代背景や流れが変わっている理由、そして多くの方が気になる公務員でもできる副業などをまとめてご紹介します。

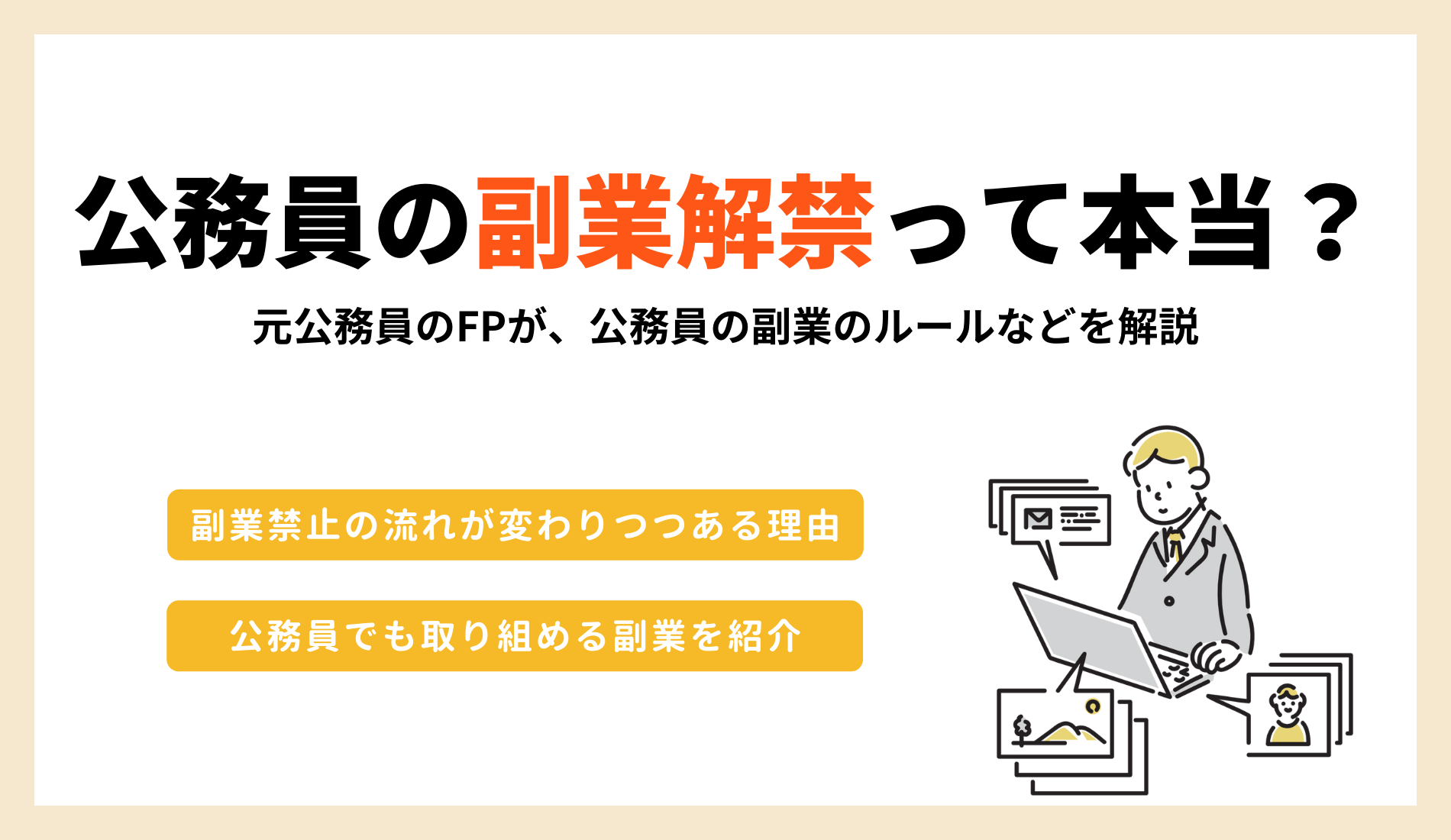

公務員の副業は全面的に解禁されたのか?

あらかじめお伝えすると、公務員の副業は全面解禁されたわけではありません。 確かに以前より副業がしやすい環境づくりは進んでいますが、依然として法律上の制限があります。公務員(国家公務員・地方公務員)は、法律で「営利企業に従事すること」や「報酬を得て事業に従事すること」が原則禁止されています。

例えば地方公務員法第38条では、任命権者(所属長)の許可なく副業することを禁じており、会社の役員になること、自分で事業を営むこと、報酬をもらって仕事をすることは許可が必要な副業と定められています。つまり、「勝手にアルバイトしてOK」な状態にはなっていません。

では「副業解禁」という言葉は何を指すのでしょうか?これは条件付きで副業が認められるケースが増えてきたことを指しています。国家公務員・地方公務員ともに、一定の要件を満たせば所属長の許可を得て副業(兼業)ができる制度があります。近年、その許可基準を明確化した通知やガイドラインが出され、各職場で副業を認める動きが広がってきました。

なぜ公務員は副業禁止だったのか?

公務員の副業禁止には、歴史的かつ法的な理由があります。主な理由は以下の2点です。

- 職務専念義務の確保:公務員は本来、本業の公務に専念すべき立場です。他の仕事に時間や体力を取られて本来の職務に支障が出ては困るため、副業を禁止して専念義務を全うさせる目的があります。

- 職務の公正と信用確保:公務員は憲法にも「全体の奉仕者」と定められ、公共の利益のために働く存在です。特定の企業で働いたり金銭報酬のある仕事を掛け持ちすると、「特定の利益を優先して公正な職務ができないのでは?」と疑われる恐れがあります。公務への信頼(信用失墜行為の禁止)を損ねないためにも副業禁止が課されてきました。

歴史的に見ても、公務員は身分保障と引き換えに職務に専心することが求められてきました。戦後制定された国家公務員法・地方公務員法で副業禁止規定が盛り込まれた背景には、公務の廉潔性を保ち、役所の公平性を担保する狙いがあったのです。

要するに「公務員が副業NG」だったのは、本業に集中させるためと、利害関係で公正さを欠かないための措置でした。この考え方は長らく常識でしたが、時代の変化とともに見直しの動きが出てきたのです。

公務員の副業解禁に向けた動きと背景

近年、公務員の副業解禁に向けた動きが加速しています。その背景には、社会や働き方の変化が関係しています。

まず一つは人材確保と多様な働き方の必要性です。少子化や地方の人口減少で公務員志望者自体が減少傾向にあり、優秀な人材を呼び込むためにも柔軟な働き方を認める必要に迫られています。民間では2018年の働き方改革関連法で副業推進が明文化され、副業・兼業する人が増えています。公務員だけ旧来通りガチガチに禁止していると「魅力がない職場」と見なされかねず、国も対応を始めました。

実際、政府も公務員の副業容認に前向きになっています。2019年には内閣人事局が国家公務員の兼業許可基準を明確化する通知を出し、2020年には総務省が地方公務員に対して前述の許可基準の明確化通知を出しました。これにより、「社会貢献活動であれば許可しやすい」といった指針が示され、自治体も動きやすくなりました。

各地の自治体でも試行が始まっています。冒頭でお伝えしたように、2017年には神戸市が先駆けて一部副業を解禁し、その後他の自治体も続きました。

参考:副業を解禁している自治体一覧

| 解禁年 | 自治体 | 内容 |

|---|---|---|

| 2017年 | 兵庫県神戸市 | 地域の課題を解決する等の要件を満たしている活動 |

| 奈良県生駒市 | 公益性が高い地域貢献活動、または市の活性化に繋がる活動 | |

| 2018年 | 長野県 | 公益性の高い社会的な貢献活動かつ営利を主目的とした活動でないこと |

| 宮崎県新富町 | 地域貢献活動 | |

| 2019年 | 福井県 | 地域の発展や社会課題解決に寄与する公益性の高い事業 |

| 2021年 | 青森県弘前市 | りんご農家の収穫作業等のアルバイト |

| 広島県福山市 | 地域活性化や文化活動など | |

| 2022年 | 北海道清水町 | 民泊、農家でのアルバイト |

| 大阪府 | 営利企業従事等制限の許可への緩和を公表。条件を満たせば営利目的の副業も可能。 | |

| 2023年 | 鳥取県北栄町 | 地域貢献副業活動 |

| 山形県上山市 | 公益性が高く、継続的に行う地域貢献活動 | |

| 宮崎県宮崎市 | 公益性が高く地域社会に貢献できる活動 | |

| 山梨県 | 社会貢献につながる活動 | |

| 2025年 | 茨城県つくばみらい市 | ゴルフ場におけるアルバイト |

出所:NEXT公務員「【全面解禁はいつから?】公務員の副業解禁の流れと2025年以降の展望を解説!」

当初は地域貢献につながるボランティア的な活動に限られていましたが、徐々に広がりを見せています。2024年7月18日の日テレNEWSによると、山梨県では「公益性の高い活動」に限り職員の副業を認める方針が報じられました。さらに大阪府では令和6年度(2024年度)から、これまで禁止されてきた営利目的の副業(民間企業での短時間勤務など)も許可する方向を打ち出しています。営業目的の副業の許可はインパクトとして大きく、今後さらに副業の幅が広がるものと思われます。

しかし、全国で見ると公務員の副業はまだ十分に浸透していないようです。 総務省「地方公務員の兼業について」によると、令和5年度(2023年度)に全国の地方公務員で41,625件もの兼業許可が出されています。しかし、前回(2018年度)の許可件数は41,669件であり、件数自体はほぼ横ばいです。公務員の副業解禁は段階的に進んでおり、「公務員=副業禁止」という昔の常識は揺らぎつつあります。ただし現在はあくまで過渡期であり、許可制の枠組みの中で徐々に範囲が広がっている状況と理解しておきましょう。

今、公務員でもできる副業とは?

それでは、現時点で公務員ができる副業にはどんなものがあるでしょうか?具体例を交えて紹介します。ポイントは、「許可を得れば可能なもの」と「そもそも副業に当たらないもの」の2種類があるという点です。

許可を得れば可能な副業の例

人事院では、許可を得れば可能な副業の例として、以下のものを挙げています。

| 農業・漁業など家業の手伝い | 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏など家業として営んでいる第一次産業を手伝うケース。自分や家族が所有する農地で農作業をするなどは、届け出て許可を得れば認められます。 |

| 不動産の賃貸 | 自分名義の不動産を他人に貸して家賃収入を得るケース。これも一定の基準内であれば許可対象です。例えば自宅の一部を賃貸に出す、副業として駐車場経営をする、といった場合が該当します。 |

| 太陽光発電の売電 | 自宅や実家の屋根に設置したソーラーパネルで発電し、電力会社に売電するケース。これも不動産活用の一種として許可を取れば可能です。 |

| 家業の継承 | 親族から事業を遺贈などで引き継いだ場合に、その事業を継続するケース。たとえば実家の小規模商店を継ぐなど、突然家業を担う状況では許可が下りることがあります。 |

| NPO・公益法人での活動 | 社会福祉法人やNPO、自治会など非営利団体での有償ボランティアも許可対象です。地域の町内会活動やボランティアスタッフに謝礼が出る場合などが該当します。 |

これらはいずれも事前に所属先に申請し、承認(許可)を得る必要があります。

副業に当たらず自由にできること

実は、副業とみなされず届け出不要でできる収入活動もあります。

投資・資産運用

まずは投資や資産運用です。例えば株式投資や投資信託、不動産投資などは「自分が他者に労務を提供する副業」ではなく、資産運用による収入なので法律上の副業禁止には抵触しません。

特に、iDeCoやNISAは少額から取り組みやすく、iDeCoに関しては2024年12月より公務員の掛金上限が月額20,000円に拡大され、資産運用の環境がさらに整っています。

iDeCoについては、「公務員こそやるべきiDeCo|節税効果と合わせてFPが解説」で詳しく解説しています。

不動産投資

次に、マンションやアパート経営などの不動産投資です。これも副業とみなされないため公務員でも行うことができます。ただし、不動産投資にはいくつか注意点があります。

【注意点①】基準の範囲内で行う必要がある

公務員が不動産投資を行う場合、

- 独立家屋は5棟未満、アパートは10室未満であること(いわゆる「5棟10室基準」)

- 賃貸収入が年額500万円未満であること

などの一定の基準内で行わなければなりません。基準を超えると副業として扱われますので注意しましょう。また、不動産の管理業務は管理会社などに委託しなければなりません。

【注意点②】多額の資金が必要

不動産投資を行う場合、購入費用として多額の資金が必要になります。公務員であれば金融機関から低利でローンを組めるケースがほとんどですが、それでも借入金を返済しながら行う必要があるため、月々の収支管理はしっかりと行う必要があります。

また、経年劣化などの借主(=物件の住人)責任ではない場合に生じた付属設備の故障の掛かる修理費用や改修費用はオーナー負担になるため、予期せぬ時に出費がかさむケースもあります。

不動産投資を行うのであれば、少額から取り組みが可能で修理費用などもいらないCOZUCHIがオススメです。

【注意点③】確定申告が必要

そして、不動産投資で収入を得た場合は確定申告が必要になります。公務員は原則として給与や賞与のみが収入源になりますが、これらは人事・労務部署の方が代わりに税金を計算してくれるため、皆さんは年末調整だけで納税手続きが完了します。

しかし、不動産投資で収入がある場合は、公務員でも確定申告が必要になりますので注意しましょう。

著述(執筆)活動・講演活動

そして3つ目が、著述(執筆)活動や講演活動です。公務員が自分の知見を活かして本を書いたり原稿料を得たりするケースがありますが、これらの単発的な活動は兼業に該当しないとされています。ただし職務に関連して機密情報を漏らすような内容はNGですし、所属機関の内規で制限がある場合もあります。

最近は生成AI(ChatGPTやClaude、Perplexityなど)で記事も執筆しやすくなっていますが、現職の公務員はもちろん、(私のような)元公務員の人が情報を発信する際は、特に機密情報や個人情報をAIに指示出ししないよう注意が必要です。

AIについては、「公務員のための生成AI活用法|業務効率化と安全な使い方を徹底解説

」で詳しく解説しています。

その他の公務員でもできる副業

ここまでは他のサイトでも広く紹介されている方法ですが、今から紹介するものは、私ならではの視点でご紹介する方法です。

ANA Pocket

ANA Pocketは徒歩や電車、車などで「移動するとマイルが貯まる」サービスで、いわゆるポイ活の1つです。ポイ活は様々ありますが、マイルが貯まる点が最大の特徴です。1マイルは1円以上の価値があるため、個人的にポイント還元率が高いサービスだと感じています。

無料から始めることができるため、普段の通勤で移動が多い人でANAユーザーの人はぜひ始めてみてください(特に、ポイント還元率が高い自転車やランニングが日課のかたは強くオススメします!)。

ちなみに私は2024年10月~2025年3月の半年で4,500マイル貯めることができました。

なお、ANA Pocketの利用方法ついては、「【月〇〇マイル貯まる⁉】ANA Pocketを1ヵ月間ガチで利用した結果」をご覧ください。1マイルが円換算でいくらかなども紹介しています。

国勢調査の調査員・指導員

国勢調査とは、日本に住むすべての人を対象に、人口や世帯の状況を把握するための国の最も重要な統計調査です。5年に一度実施され、年齢・性別・職業・世帯構成などを調べるのですが、今年(2025年度)は国勢調査の年になります。

国勢調査では担当エリアを巡回・訪問し、指定の調査票にまとめる調査員と、調査員から提出された調査票などを確認・管理する指導員の2種類に分類され、担当エリアや自治体ごとに定められた報酬が支払われます。

実際に私自身も前回(2020年度)の国勢調査では指導員を担当し、当時はコロナ禍ともあり何かと制約も多く大変でしたが、調査員のかたと連携を取りながら無事に担当エリアの業務を全うすることができました。5年に1回しかないレア業務で、公務員のかたも取り組めるお仕事ですので良ければ応募してみてください。

ただし、通常業務と切り分けて対応しなければならないため、国勢調査関係の作業は時間外などに行わなければならない点に注意してください。

場合によっては自治体ごとで取扱いが異なるかもしれませんが、少なくとも私が担当した際は時間外に作業しておりました。また、国勢調査の職員として報酬が出るため、国勢調査関係で残業しても時間外手当は支給されませんので合わせて注意が必要です。

副業がバレるリスクと注意点

ここまで公務員も副業ができるとお伝えしましたが、「こっそりやればバレないのでは」と考えてる方いませんか?――そんな考えは非常に危険です。公務員が無許可で副業を行えば、懲戒処分や罰則の対象になります。

副業がバレる主な原因としては、住民税の通知と内部通報・発覚の2つがあります。

住民税の通知

まず住民税ですが、公務員を含む会社員の住民税は毎年6月頃に勤務先に通知され、給与から天引きされます。もし副業で給与や所得を得て確定申告をすると、本業の給与以外の収入分も含めた住民税額が市区町村から計算されます。その結果、自治体(役所)が把握している給与額に比べて住民税が高くなるため、「他に収入があるな?」と担当者に気付かれる可能性があります。

内部通報・発覚

そして、内部通報や発覚などのリスクです。仮に住民税でバレなくても匿名で通報やSNSでの露見、あるいは副業先でのトラブルから本業に問い合わせが来るケースなど、人づてに発覚する例は実際に起きています。

繰り返しになりますが、公務員の副業は「バレなければ良い」ものではなく、正しく手続きを踏んで行うべきものです。どうしても収入を増やしたい事情があるなら、まずは職場の人事担当に相談し、可能な副業の範囲を探りましょう。「副業禁止だから絶対ダメ」ではなくなりつつある時代ですので、きちんと段取りをすれば認められる可能性もあります。反対に、隠れてコソコソ副業していると後で発覚したときに信用を失い、懲戒処分で本業の職も失いかねないので要注意です。

まとめ

公務員の副業は全面的に解禁されたわけではありませんが、社会貢献活動や地域活性化に資する活動など、条件付きで許可されるケースが増えています。また、投資や不動産賃貸など、許可を得ずに行える収入活動も存在します。しかし、副業を行う際には、所属先の許可を得る必要がある場合や、住民税の通知などから発覚するリスクがあるため、注意が必要です。

副業を検討する際は、勤務先の規定や自治体のルールをよく確認し、適切な手続きを踏むようにしましょう。

お問い合わせ

ご相談等はこちらのフォームよりお願いいたします。

の仕事が無くなる?AIへの代替と将来性-150x150.jpg)