現役の公務員の皆さんは、「ファイナンシャルプランナー(FP)資格」をご存じでしょうか。

FPとは簡単に言うと、「お金に関する様々な知識を持つ専門家」のことを指します。

実は、そんなお金の知識は公務員の皆さんにも必要な時代が来ています。

「公務員は雇用が安定しているからお金の知識は必要ない」と考えている方は要注意です。近年、公務員を取り巻くお金の環境は大きく変化しています。老後資金への不安や副業解禁の流れなど、公務員にとってもお金の知識を身につける意義が高まっているのです。

この記事では、公務員がFP資格を取得するメリットを詳しく解説します。忙しい方でも気軽にFPの学習ができるコンテンツも紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。

公務員にFP資格をおすすめする理由

元公務員で現在FPとして活動する私が、公務員の方にFP資格をおすすめする理由を3つご紹介します。

おすすめ理由①:退職金が減り、公務員も老後資金の自助努力が必要なため

近年、公務員にとっても「お金の知識」が不可欠となりつつあります。その背景として大きいのが、公務員退職金(退職手当)の水準が見直され、以前より大幅に減額されてきたことです。

実際に、公務員の退職金額はここ15年ほどで縮小傾向にあります。以下は、投資のトーシン「【国家・地方】公務員の退職金は2200万前後!計算方法と運用についても解説」にて、2008年から2023年までの地方公務員の退職金の平均額をまとめた表になります。

地方公務員の退職金の推移

| 年度 | 退職金の平均 |

|---|---|

| 2008年(平成20年) | 2,778万円 |

| 2009年(平成21年) | 2,754万円 |

| 2010年(平成22年) | 2,735万円 |

| 2011年(平成23年) | 2,722万円 |

| 2012年(平成24年) | 2,716万円 |

| 2013年(平成25年) | 2,648万円 |

| 2014年(平成26年) | 2,456万円 |

| 2015年(平成27年) | 2,328万円 |

| 2016年(平成28年) | 2,295万円 |

| 2017年(平成29年) | 2,296万円 |

| 2018年(平成30年) | 2,218万円 |

| 2019年(平成31年) | 2,213万円 |

| 2020年(令和2年) | 2,211万円 |

| 2021年(令和3年) | 2,209万円 |

| 2022年(令和4年) | 2,204万円 |

| 2023年(令和5年) | 2,199万円 |

退職金は老後生活を支える原資になります。しかし、15年以上前と比べて500万円以上退職金が減っている分、それを賄うためには現役時代から計画的にお金をためておく必要があります。

かつ、2008年当時よりも物価が上昇しているため、実際にはもっと多くのお金を準備しておく必要があります。

参考として、下の表に消費者物価指数(=食品や日用品、サービスなどの価格変動を表すもので、指数が高いほど物価が上昇していることを指します)の推移を載せています。

消費者物価指数の推移

| 年月 | 全国の消費者物価指数 |

|---|---|

| 2025年1月 | 111.2 |

| 2024年1月 | 106.9 |

| 2023年1月 | 104.7 |

| 2022年1月 | 100.3 |

| 2021年1月 | 99.8 |

| 2020年1月 | 100.5 |

| 2019年1月 | 99.7 |

| … | … |

| 2010年1月 | 94.9 |

| 2009年1月 | 95.9 |

| 2008年1月 | 95.9 |

細かい説明は割愛しますが、この表だけでも2008年よりも現在の方が物価が上昇していることがわかると思います。

つまり、かつてのように退職金があれば安泰という時代は終わりを迎え、退職金や年金以外の自助努力で老後資金を用意する必要性が出てきたわけです。

そのためにはお金の知識を持っておく必要があり、このような背景から、公務員のかたにFP資格をおすすめします。

おすすめ理由②:お金の知識を身につける機会が公務員には少ないため

公務員は福利厚生が手厚く身分も安定している反面、お金に関する知識を得る機会が意外と少ないという現実があります。

例えば、民間企業の会社員であれば雇用保険に加入しているため、厚生労働省の「教育訓練給付制度」を利用して資格取得のための講座を割引受講できます。

(厳密には、対象講座修了後に費用の一部がハローワークから支給される形です。)

しかし残念ながら、公務員は雇用保険に加入していないためこの制度を利用できません。

その結果、公務員は自費や福利厚生制度で資格学校に通ったり通信講座を利用したりしない限り、マネーリテラシーを身につける機会が乏しくなるわけです。

また、公務員は副業禁止の制約もあり、民間のように「お金を増やすスキル」や「投資に関する知識」に関心を持つ動機が生まれにくい環境も影響しているかもしれません。

しかし前述の通り、公務員も老後資金は自助努力で準備せざるを得ない時代ですから、公務員こそ積極的にお金の勉強をする必要があると言えます。

おすすめ理由③:お金の知識は公私ともに役立つため

お金に関する知識は身につけておいて決して損はありません。FP資格の学習を通じて得た知識は、公務員としての仕事にも私生活にも幅広く役立ちます。

仕事に役立つ場面

FP試験で扱う年金制度、税金、保険、資産運用、不動産といった知識は、公務員の業務とも密接に関係しています。

実際、FPの知識は社会保障関係の部署(年金課や福祉課など)や税務部署(市民税課、資産税課など)で直接役立つ場面が多々あります。仮に今の担当業務が財務や税務と関係なくても、公務員は2~5年ごとに部署異動があるため、将来どこかでFP知識が必要になる可能性は高いです。

FPで幅広く予備知識を付けておけば、異動先で一から勉強し直す負担も軽減され、業務への対応力が上がるでしょう。知識が業務改善に繋がれば人事評価が向上することも期待でき、昇進や希望部署への異動にもプラスになります。

生活に役立つ場面

一方、私生活においてもFPの知識は強い味方です。家計管理の方法から、生命保険の見直し、住宅ローンの組み方、ふるさと納税や医療費控除の活用、NISAなどの資産運用まで、FPの勉強で身につく知識は生活のあらゆる場面で役立ちます。

特に公務員の方は収入が安定しているため、金融機関や保険会社から様々な金融商品を勧められる機会も多いです。しかし知識がなければ、言われるがままに必要のない保険に加入してしまったり、高リスク商品に手を出して後悔してしまったりする危険もあります。

実際、私がFP3級を取得した理由は「お金の知識がなく、言われるがままに加入した保険商品の必要性に疑問を感じた」からです。2017年に新卒で市役所に入庁した際に、保険担当者の説明を鵜呑みにした結果、自身にはあまり必要ではない保険に加入し、2019年に保険を解約するまで毎月高い保険料を支払っていた経験があります。

FP資格の勉強を通じて保険・住宅ローン・投資商品の基礎を学んでおけば、自分に本当に必要なものを見極め、不要な支出を防ぐことができます。

FP資格の受験者数が増えている背景

ここ数年、FP資格への注目度は非常に高まっています。実際にFP(ファイナンシャルプランナー)試験の受験者数は増加の一途を辿っており、FP3級の受験者数は過去10年で大幅に伸びています。

| 期間 | 受験者数(学科) | 受験者数(実技) |

|---|---|---|

| 2024年10月~2025年2月 | 37,774 | 37,078 |

| 2024年4月~2024年9月 | 35,523 | 34,898 |

| 2024年1月 | 39,370 | 38,531 |

| 2023年9月 | 31,431 | 31,130 |

| 2023年5月 | 35,568 | 34,759 |

| 2023年1月 | 39,839 | 38,633 |

| 2022年9月 | 34,616 | 33,246 |

| 2022年5月 | 39,231 | 38,810 |

| … | … | … |

| 2015年9月 | 16,665 | 15,807 |

| 2015年5月 | 12,169 | 11,726 |

| 2015年1月 | 16,664 | 16,581 |

上の表を見てわかる通り、受験年によっては10年前の3倍以上の受験者数になっており、FP資格の必要性が高まっていることがわかります。

では、なぜこれほどまでにFP資格の受験者が増えているのでしょうか。その背景には以下のような社会的要因があります。

老後資金への不安の高まり

前述の通り、公務員の退職金が減額している状況から、自分の老後は自分で備えなければという意識が広がりつつあります。

退職金や年金だけに頼れない現実が見えてきたことで、老後のために資産運用や貯蓄に関心を持つ人が増え、その延長線上でFP資格を勉強する人も増加しています。お金のプロであるFPの知識を身につけておけば、自分自身の老後資金計画にも役立つと考える人が多いのでしょう。

投資ブーム・金融教育の広がり

超低金利時代が長く続いたことや、NISA(少額投資非課税制度)拡充など国の施策もあり、ここ数年で個人の投資へのハードルが下がりました。特に20~30代の若年層で積立投資を始める人が増えており、実際に私の同級生や知人も投資を行っている人が多いです。

しかし日本では学校でお金の教育を受ける機会が少なく、金融知識が不足している人が多いのも事実です。

2022年度から高等学校の家庭科に金融経済教育が必修となり、10代のうちからお金の知識を学べる環境ができつつありますが、依然としてお金に関する知識を得る機会が十分ではありません。

そこで体系的にお金の基礎を学べるFP資格が注目され、投資初心者が勉強を始めるケースも増えています。

幅広い世代での節約志向・副業志向

コロナ禍以降の生活様式の変化や物価上昇の影響で、家計の見直しや副収入を得ることに関心を持つ人も増えました。

節約や副業ブームの中、お金のやりくりや副収入アップのヒントを得ようとFPの知識を求める人もいます。ファイナンシャルプランナーは家計のホームドクターとも言われ、節約アドバイスや収支改善のプロでもあります。

自身の生活に直結する知識を身につけられるFP資格は、主婦層からシニア層まで幅広い世代で「取ってみたい資格」として人気が高まっています。

以上のような背景から、FP資格の受験者数は年々増えているのです。公務員の方にとっても老後や資産形成への備えは他人事ではありませんから、ぜひこの波に乗ってマネーリテラシー向上に挑戦してみてください。

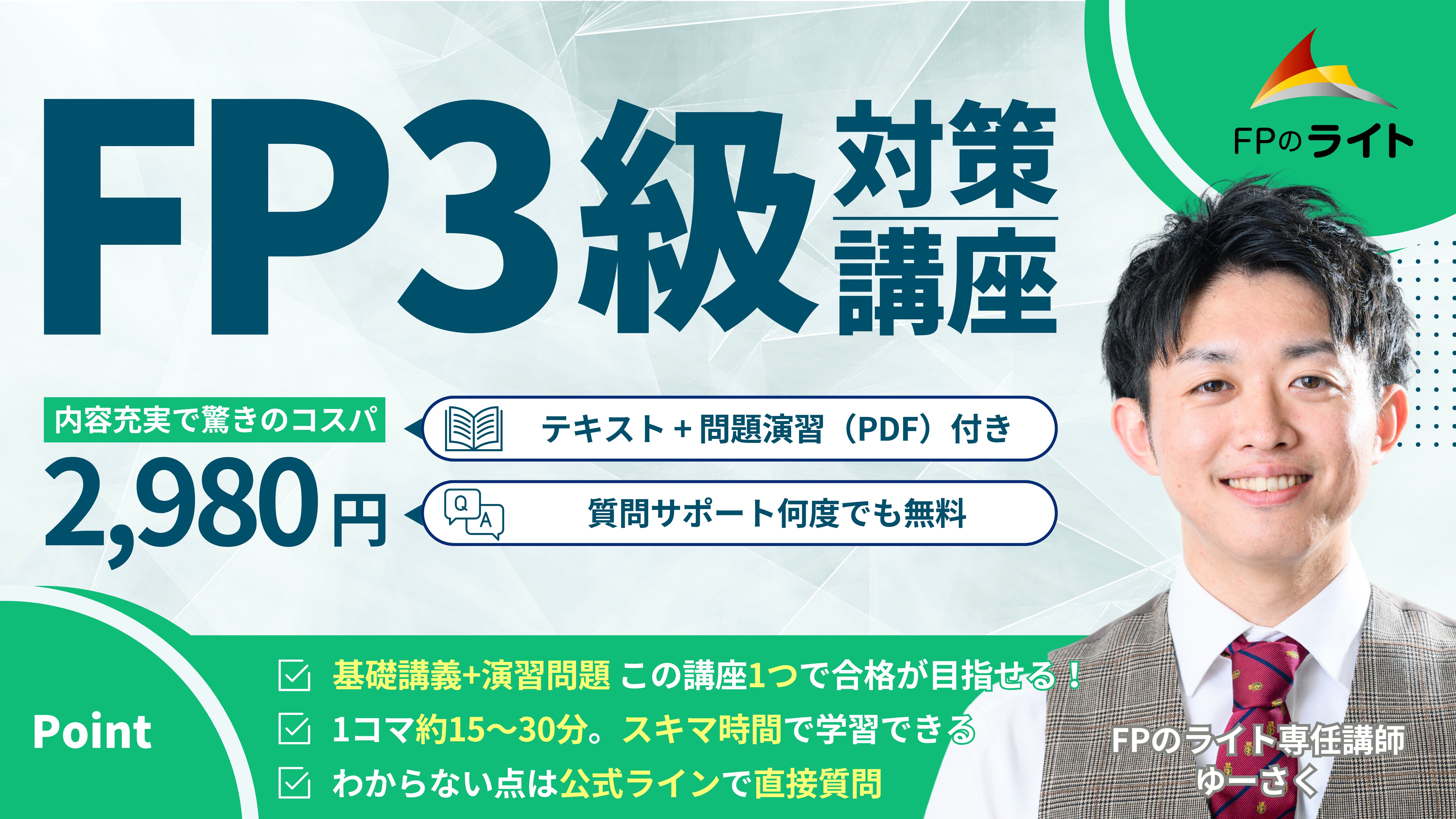

FPのライトでは、公務員として勤務し、日々の学習時間を確保できないといった方に、スキマ時間で学べるFP3級講座を提供しています。

2,980円で短期間でFP3級を取得できるカリキュラムとなっています!

通勤・通学時も学べる動画講義

公務員の副業解禁に向けてFP資格が活きる場面

公務員は法律により原則副業禁止とされていますが、近年は状況の変化が見られます。例えば、2017年に神戸市が独自の副業許可基準を設け、奈良県生駒市も職員の副業を一部解禁する基準を定めました。

現時点で副業を全面解禁している自治体は多くありませんが、今後公務員の副業が緩和・解禁されていく可能性は十分にあるでしょう。

では、公務員の副業が解禁されたことを想定し、FP資格がどのような場面で活かせるかを3つご紹介します。

個人向けの相談業務

FPとして培った知識を活かし、一般の方のお金の悩みにアドバイスする相談業務です。

家計の見直し相談やライフプラン作成相談などは需要があり、副業として週末に1件相談を受ける、といった形なら公務に支障なく行いやすいでしょう。

セミナーの講師・講演

お金の基礎知識や資産形成について教えるセミナー講師も、副業として期待できます。

FP有資格者であれば地域の公民館講座やオンラインセミナーで講師を務めるチャンスもあります。公務員として培った説明力や信頼感は、講師業でも強みになるでしょう。

執筆活動

FP資格を持っていると、マネー系メディアで記事執筆や監修の依頼が来ることもあります。副業として金融コラムを書くライター活動は、在宅でできるため公務員でも取り組みやすい仕事の一つです。

もちろん現時点では公務員の副業には制約がありますので、実際に副業を始める際は法令・ルールを遵守する必要があります。

公務員の副業については、下記記事で詳しく解説していますので合わせて参考にしてください。

関連記事:公務員の副業解禁は本当?現状のルールと注意点まとめ

公務員として働きながらFP資格を取得するなら「FPのライト」

「FP資格に興味が出たけど仕事が忙しくて勉強の時間を確保できるか心配…」というかたも多いでしょう。そのようなかたにおすすめなのがFPのライトです。

特徴①:元公務員のFP講師が丁寧に解説

FPのライトの講座は、元公務員FPのゆーさくが担当します。

元公務員の視点で解説していますので、現在公務員として働く方はもちろん、これから公務員になる方にも取り組みやすい内容となっています。

もちろん、公務員ではない方も受講いただける内容となっています!

特徴②:通勤・通学時間に学習できる完全動画講義

FPのライトは完全動画講義のため、通勤や通学時間のスキマ時間にも学習できるスタイルです。

1コマあたりの動画時間も5分~30分程度の短時間で構成されているため、忙しい方も継続して学習できます。

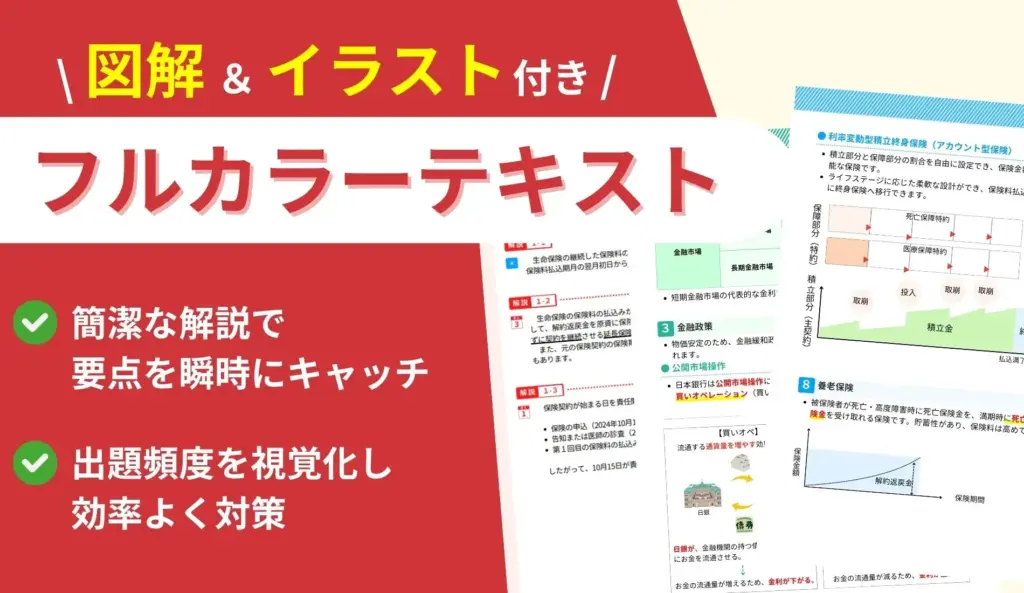

特徴③:業界トップクラスの低価格2,980円で取り組める

FPのライトの3級講座は、 PDFテキスト・問題演習・無制限の質問サポート付きで税込 2,980円という低価格で提供しています。もちろん教材は毎年の法改正に合わせて内容がアップデートされていくため、常に最新の情報で安心して学習を進められます。

独学で厚い参考書に取り組むのは大変ですが、通信講座を利用すれば合格に必要なポイントが絞り込まれた教材で効率よく学べます。

特徴④:何度でも質問できるサポート付き

通信講座の中には質問サービスに別途料金が設けられていたり、回数制限が設けられたりしています。

ですがFPのライトであれば、2,980円で何度でも質問で切るサポートが付いています。疑問点をすぐ質問できる環境は独学にはない大きなメリットです。

公務員としての本業と両立しながらFP資格に挑戦するなら、ぜひ「FPのライト」のような質の高い通信講座を活用をご検討ください!

2,980円で最短合格!

公務員にFP資格をおすすめする理由のまとめ

公務員がFP資格をおすすめする理由として、「退職金や年金が減少する中で老後に備える必要性が高まっている」ことや、「公務員にはお金の知識を得る機会が少ない」こと、そして「FPで得た知識は業務にも私生活にも活かせる」ことをポイントに解説しました。

FP資格の取得を通じてマネーリテラシーを高めることは、公務員として安定した人生を送る上で非常に有益です。

さらに将来的な副業解禁の流れに備えて、今のうちにFP資格を取っておけばコンサルティングや講師・執筆など新たな働き方の可能性も広がります。

この機会にぜひFP資格の取得を検討してみてください。忙しいかたには、スキマ時間で学習できるFPのライトの通信講座がおすすめです。

通勤・通学時も学べる動画講義