最近、ファイナンシャルプランナー(FP)という資格が大きな注目を集めています。実際、通信教育大手ユーキャンの調査による「武器になる資格ランキング」では、FPが3年連続で第1位に選ばれました。また、「お金の相談」というと年配の方のイメージがありますが、若い世代からの相談件数も増加しており、現に私にも20代や30代の方からのFP相談を多くいただいております。そこからも、FPの必要性が年代を問わず高まっていることがわかります。

背景には、円安や物価上昇などの経済不安から金融リテラシー(お金の知識)への関心が高まっていることがあります。実際、FP試験の受験者数も2倍以上に増加しています。

では、これほど注目されるFP資格とはどんなものなのでしょうか。FPの役割や活躍の場、そして資格取得の方法まで、初心者にもわかりやすく解説します。

また、FPのライトではこれからFP資格取得を目指す方向けに、2,980円という低価格で高品質のFP3級オンライン講座をご提供しておりますので、ぜひチェックしてみてください。

目次

FP(ファイナンシャルプランナー)はお金のプロ

FP(ファイナンシャルプランナー)とは、税金や年金、保険から不動産まで、幅広いお金の知識を持つプロフェッショナルのことです。人生100年時代といわれる現代では、老後資金の不安や終身雇用崩壊による将来への漠然とした心配が広がっています。

それでも、結婚や出産、マイホーム購入、子どもの教育、退職など人生の節目には大きなお金が必要です。そんな人生の目標実現に向けて、具体的なお金の計画を立て、アドバイスできる存在がFPなのです。

FPが扱う6つの専門分野

FPがカバーする知識は主に以下の6分野に及びます。

- ライフプランニングと資金計画:人生設計と資金計画全般(例:教育資金や老後資金の計画、住宅ローンや年金のシミュレーションなど)

- リスク管理(保険):生命保険・損害保険を中心としたリスクへの備え(例:必要な保障額の算出、保険金受取時の税金の仕組みなど)

- 金融資産運用:資産運用や投資に関する知識(例:株式・投資信託など金融商品の仕組みや、資産運用プランの提案)

- タックスプランニング(税制):税金に関する知識と対策(例:所得税・相続税・贈与税の基礎知識や節税のアドバイス)

- 不動産:不動産取引や有効活用に関する知識(例:不動産の購入・売却に関する法規や税金、住宅ローンの仕組みなど)

- 相続・事業承継:相続や事業の引き継ぎに関する知識(例:相続税・贈与税の制度説明や、円滑な財産承継のプランニング)

このように、FPはお金に関するあらゆる分野を網羅しており、まさに「お金の専門家」といえます。また、こうした知識を身につけてマネーリテラシーを高めることで、振り込め詐欺や投資詐欺などの金融トラブルに巻き込まれにくくなるというメリットもあります。

FPが活躍できる就職先

FPが幅広い知識を持つことから、活躍できるフィールドも多岐にわたります。具体的には、銀行・証券会社・保険会社・不動産会社といった金融業界や不動産業界をはじめ、独立系FP事務所、さらに一般企業の財務部門や人事部門などが挙げられます。

FP資格があることで一定の金融知識を持っている証明になるため、就職や転職の際にアピール材料になる点も魅力です。実際、FP2級以上の資格を保有していれば金融業界では即戦力として評価されやすくなり、FP3級でも基礎知識を備えていることから「ぜひ取得しておきたい資格」とされています。

FP資格ではできない仕事

FP資格を持っていても、FP資格だけではできない業務があることを理解しましょう。

例えば年金の代理手続きには社会保険労務士の資格が必要で、顧客から直接投資助言を行うには金融商品取引業の登録が必要になります。

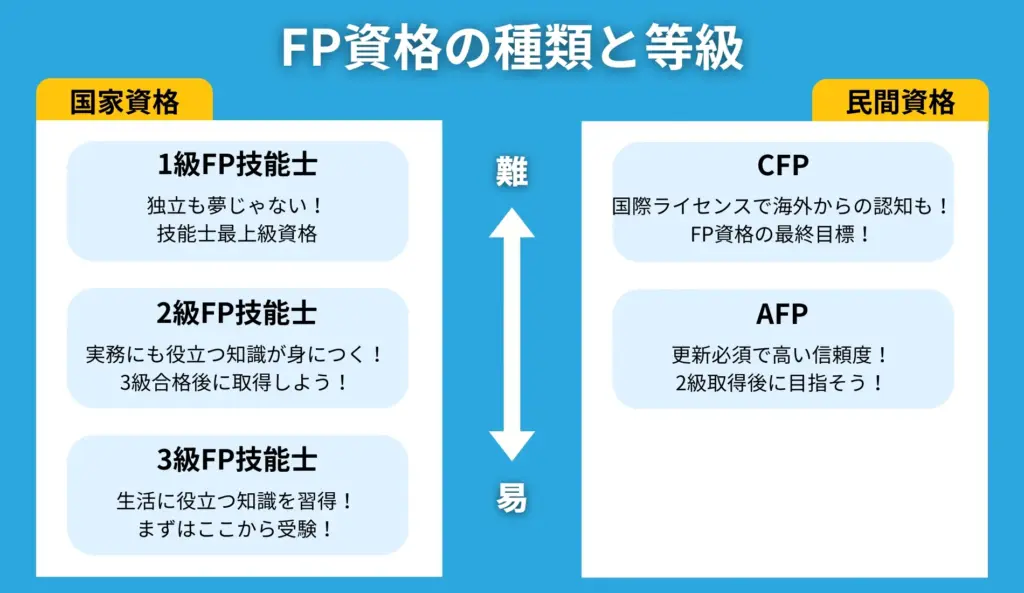

FP資格の種類と等級

FP資格には大きく分けて国家資格(公的資格)と民間資格の2種類があります。国家資格とは、一般に「FP技能士」と呼ばれる公的資格で、レベル別にFP1級・FP2級・FP3級の3つがあります。

一方、民間資格としては日本FP協会が認定するAFP(アフィリエイテッド・ファイナンシャルプランナー)やCFP(サーティファイド・ファイナンシャルプランナー)があります。国家資格のFP技能士は試験に合格すれば更新不要で一生有効ですが、AFPやCFPなど民間資格は継続的な研修受講による資格更新が必要です。

まずは誰もが3級からスタートし、合格後に2級・1級へと段階を踏んでステップアップしていくのが一般的でしょう。

ちなみにFP3級をはじめ、FP2級や1級、AFP、CFPそれぞれを取得するために必要な費用を別の記事でご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

FP3級の受験資格と試験の仕組み

FP資格をこれから取得する場合、原則としてFP3級から受験することになります(飛び級はできません)。FP3級試験の受験条件として「FP業務に従事している者または従事しようとしている者」という定めがありますが、実際の受験申込時に証明を提出する必要はありません。

したがって、「これからFPの知識を活かしてみたい」という気持ちがあれば、基本的に誰でも3級から挑戦可能です。

FP3級の試験は、学科試験(マークシート形式)と実技試験(記述式・択一式)の2科目があります。日本FP協会と金融財政事情研究会(きんざい)の2つの試験機関で実施されていますが、どちらで受験しても取得できる資格に違いはありません(実技試験の出題範囲に若干の差異があります)。

両方の試験に合格すると、晴れて「3級FP技能士」の資格を取得できます。

FP3級試験の方式とスケジュール

2024年から、FP3級試験は全国各地の試験会場でコンピュータを使って受験するCBT方式(Computer Based Testing)が導入されました。従来のように年3回(毎年1月・5月・9月)の統一試験日を待つ必要がなく、自分の好きなタイミングで試験予約をして受験できます。日程の柔軟性が増したことで、今後ますます多くの人がFP3級に挑戦しやすくなっていくでしょう。

まとめ

FP資格は、税金・保険・投資・不動産などお金の知識を持つプロフェッショナルであることを証明する資格です。1級・2級と上位級になるほど知識の範囲と深さは増しますが、初心者がまず挑戦する3級でもお金に関する基礎知識を体系的に学ぶことができ、その知識は日々の生活や仕事に役立つでしょう。FP3級がCBT化されたことで受験しやすくなった今、ぜひ情報収集や試験勉強を始めてみてください。

「FPに興味はあるけど独学で勉強できるか不安…」という方は、FPのライトのFP3級通信講座の活用もおすすめです! スキマ時間で効率よく学習できるカリキュラムで、初学者でも最短合格を目指せます。FPのライト3級講座の詳細は、以下のバナーからチェックしてみてください。

とはどんな資格?注目される理由と取得方法を解説.webp)